Comment les choix d’ « aménagement du territoire » influent sur les pollutions bactériennes de l’eau des zones de baignade du littoral ?

Pour le déterminer, nous avons analysé l’historique des données de qualité de l’eau de baignade sur 1600 plages du littoral sur les 10 dernières années, représentant plus de 218 000 analyses, puis nous les avons liées avec l’occupation des sols environnants à l’aide d’un modèle statistique de type apprentissage automatique (famille de l’IA).

Les données de qualité de l’eau de baignade proviennent du ministère de la Santé via les ARS, et la couverture des sols est estimée à partir des données CosIA de l’IGN (Institut national de l’information géographique et forestière).

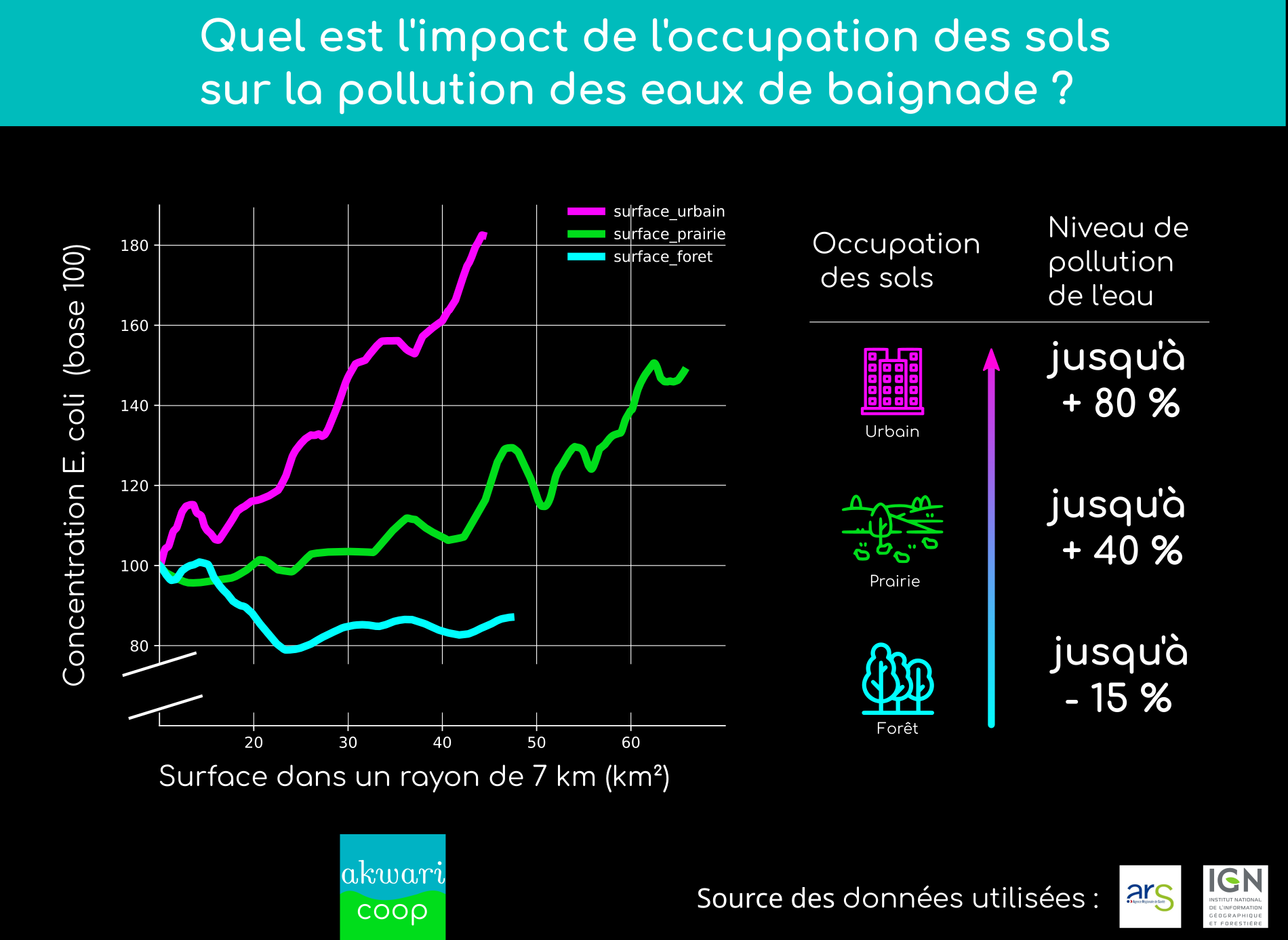

Nous avons ainsi pu déterminer les liens entre l’estimation de la qualité de l’eau (basée sur le percentile 95 annuel de la concentration d’E. coli) et les trois grandes catégories d’occupation des sols dans les 7 km de rayon (périmètre ayant le plus d’impact) autour des sites de baignade : forêts, prairies, et zones urbaines.

Résultats

Un site de baignade comportant dans son périmètre proche une surface importante de zones urbaines présente un potentiel surcontamination bactérienne de + 80 % par rapport à une configuration spatiale avec une faible présence de ces zones. En présence d’une importante couverture de sols de type prairies, le potentiel de contamination bactérienne peut être de 40 % supérieur à celui d’une plage dont le périmètre en est peu pourvue.

Au contraire, la présence de forêts dans le périmètre proche des plages permet de diminuer significativement le potentiel de pollutions de 15 à 20 %.

Méthode

Pour éviter autant que possible toute corrélation qui ne serait pas causalité, d’autres variables ont été incluses dans le modèle, permettant par exemple d’éliminer des spécificités climatiques ou locales qui auraient pu biaiser les résultats.

A l’aide du modèle ainsi calibré, nous avons fait varier indépendamment le nombre de km² de chaque type de couverture des sols établis. Chaque courbe de dépendance est ainsi construite « toutes choses étant égales par ailleurs ».

Pour aller plus loin : services et autres ressources du domaine de l’eau

– Analyse statistique de la dépendance forte de la demande en eau potable à la température moyenne

– Comment l’urbanisme (densité de population, rural/urbain) influe-t-il sur la consommation d’eau ?